4月12日下午,经过短暂休整,师生一行前往南旺镇,实地考察大运河南旺水利枢纽遗址,礼分水龙王庙、禹王殿、文公祠、宋公祠。

图(1)师生一行首先参观南旺水利枢纽博物馆

图(2)师生一行详细听讲南旺水利枢纽的关键

图(3)师生们实地考察南旺水利枢纽遗址

京杭大运河山东运河段,北连京冀、南通江浙,大运河穿越鲁西南山区时,形成高水位的“水脊”——这个地理最高点就在汶上的南旺镇。虽然早在明永乐九年(1411)为疏浚会通河淤堵而开凿小汶河,引大汶河水济运,但直至成化十七年(1481)方在南旺设闸,进行科学蓄泄,南旺水利枢纽由此形成。

南旺水利枢纽的蓄泄不仅具有较高的技术含量,而且还在于必须应对黄河汛期决堤、改道夺运的威胁。因而,南旺水利枢纽是保障大运河通畅的关键。

图(4)引大汶河济运的南旺水利枢纽

乾隆四十二年(1777),黄易得益于郑制锦的佽助,循“川运例”捐得从九品微官,拣发东河,步入宦途,直至嘉庆七年(1802)辞世的二十五年间,不但与济宁今存的的汉魏碑版和整座济宁城结下了不解之缘,也与兖州府下辖的运河三个河段,即泇河河段、辛庄桥王家口——东平州(南旺湖)河段、东平靳家口——聊城(张秋河)河段有着难分难解的关系。

图(5)兖州府下辖的会通河三个河段

黄易的父亲黄树谷曾撰有《河防私议》,黄易“幼承家学,精究河防事宜”,故而在乾隆四十三年初履济宁任后,即于当年的夏秋间“调筑豫工”——作为驻山东济宁的河南山东河道(东河)下层河政官吏,调往河南仪封,筑堵、疏浚黄河堤防工事。此后,黄易每次升迁的官职属地,均位于运河山东段沿岸的汶上、茌平、阳谷、武城、东平诸州县,其身影也每每出现在南旺、张秋。

乾隆四十五(1780)、四十九年(1784),乾隆皇帝两次南巡回銮经运河,黄易均有不俗的表现,而从武城县丞擢升东平州判、东平州同;又从东平州同,升署卫辉府卫河通判,再调署兖州捕河通判。这既是对黄易“精究河防”的最好回报,也是其长期从事案头文书、书画篆刻,辛勤甘为“下吏”的价值体现。黄易病亡的原因,源于嘉庆三年(1798)冬,在南旺治河时“感寒湿疾”,经“三阅寒暑,未尝一日在告”所致。

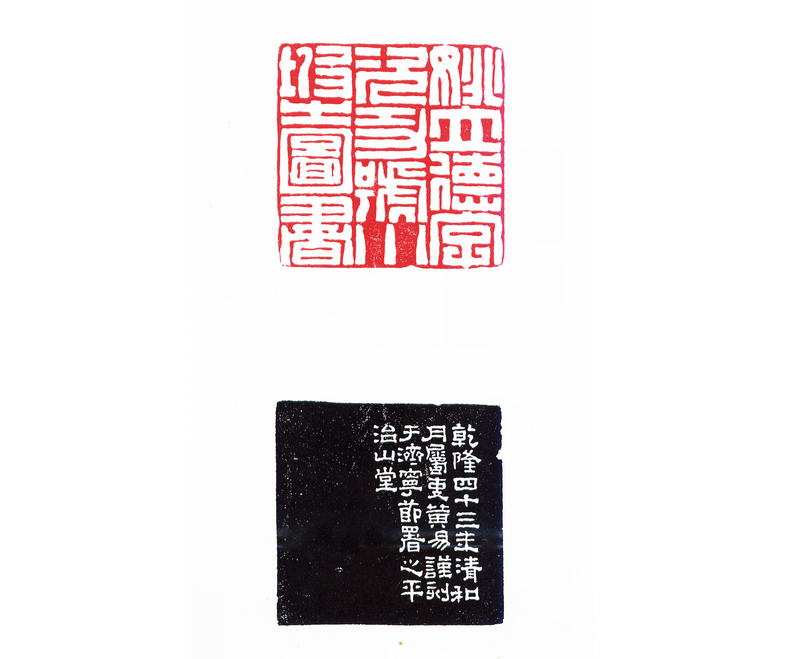

图(6)黄易为河道总督姚立德篆刻《姚立德字次功号小坡之图书》白文大印(纵6.4厘米、横6.4厘米)

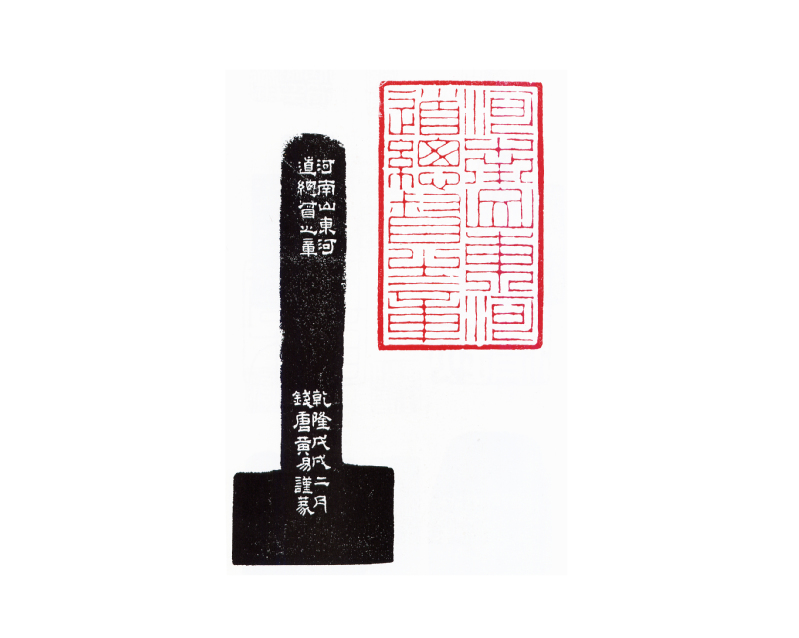

图(7)黄易为河道总督姚立德篆刻《河南山东河道总督之章》朱文大印(纵9.8厘米、横6.0厘米)

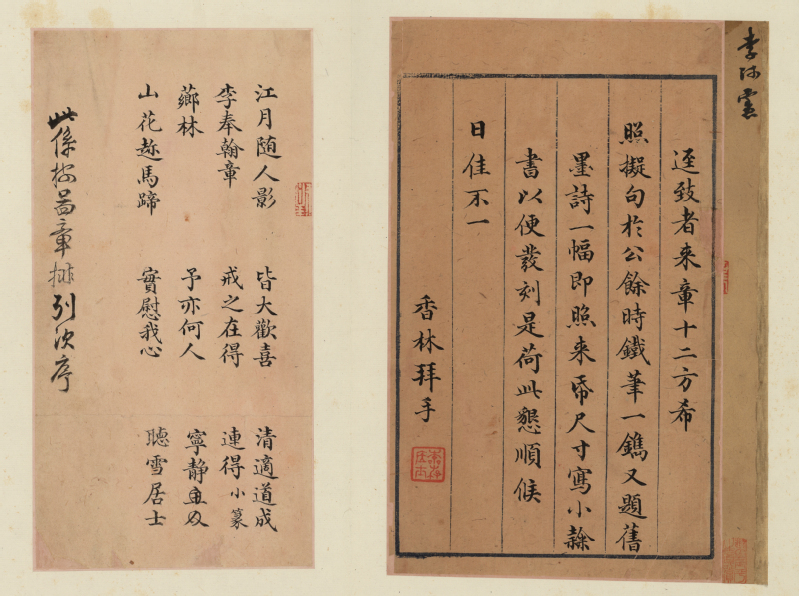

图(8)《李奉翰与黄易札》(北京故宫博物院藏)时任河道总督的李奉翰,一次就要求黄易篆刻十二方印章

图(9)南旺大运河水利枢纽故址——咸丰五年(1855)随着黄河流归山东,昔日繁华的运河,如今已成桑田

黄易受家学熏陶以及丁敬的亲授,至迟从乾隆二十六年(1761)开始,便立志规划其金石研究;又在东河任职期间,充分利用济宁的有利位置,不遗余力对金石铭刻进行多方搜访,从而成为乾嘉时期著名的金石家。其中,最引人瞩目的是“重立武梁祠”“嵩洛访碑”“岱麓访古”三次访碑活动。

据不完全统计,黄易所搜集的汉代碑版铭刻有80余种;其中,除一小部分传世名品外,多半为首次发现或日久湮灭而重新发掘者,较之明末清初年考据学者(如郭宗昌、顾炎武、朱彝尊)常见的汉代碑刻数量,至少多出两倍。此举在汉代碑刻隶书拓本尚不多见的清代初中期,无疑为诸金石学者和书家提供了临写、研习汉代碑刻隶书的范本,进而有效地促成清中期后隶书临写、创作风气的兴盛。谢国桢先生(1901—1982)以“实践”和“目验”对举,将黄易与黄丕烈(1763—1825)两家之学作了比较,充分肯定两家之学各有所长,而对黄易的“实践之功”倍加赞赏,认为黄易“攀登跋涉,实践之功,犹或过之”。翁方纲更是对黄易深为推重,称“黄伯思、米芾而后,世久无此人矣”。

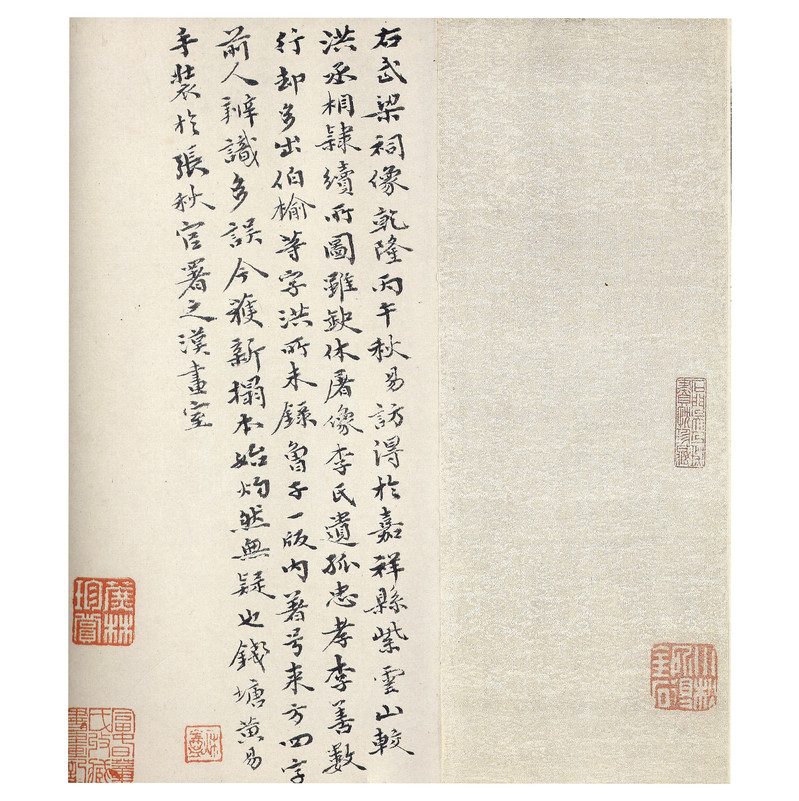

图(10)黄易跋《武梁祠画像》新拓片

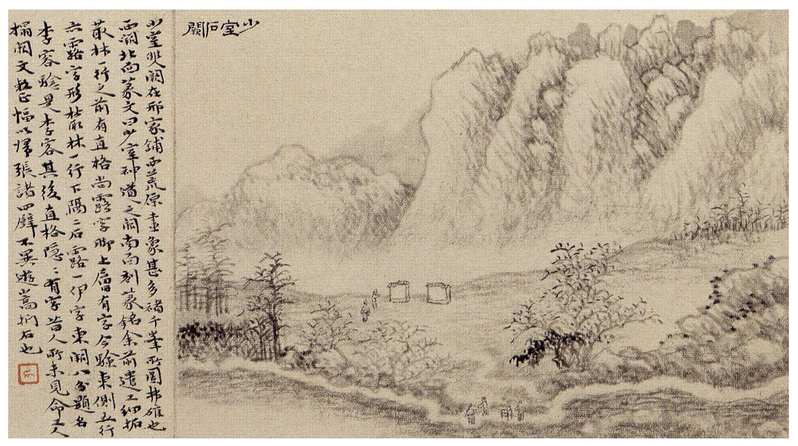

图(11)黄易《嵩洛访碑廿四图》之《少室石阙》

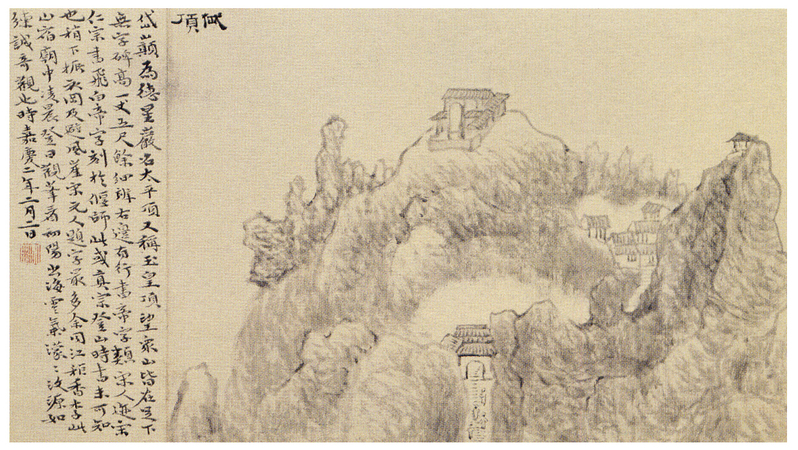

图(12)黄易《岱麓访碑廿四图》之《岱顶》

实地考察南旺水利枢纽遗址的回程,师生一行顺道参谒汶上县城西北隅的宝相寺,礼太子灵踪塔。

图(13)师生一行参谒汶上宝相寺

图(14)宝相寺僧侣们坚定而持守的步伐应该对学习手法有所启示

图(15)师生一行与太子灵踪塔旁的汉代呲牙石像合影

图(16)这个酷似微信表情的汉代呲牙穿越了时空

遗憾的是,因武梁祠最近正在维修中,经多方协调未果,只能放弃原定嘉祥武梁祠考察活动的计划。不过,《孔子见老子画像石》《武斑碑》等黄易亲自访求的重要碑版早已从济宁州学移置“小金石馆”,弥补了此行的美中不足。

“金石寻踪”济宁站,由济宁市原政协副主席姜化铸先生、济宁市博物馆原馆长齐开义老师、济宁市委统战部隋阳先生,以及济宁市孔孟书画院杨海阳老师、刘伟老师陪同,我们2021届毕业生黄亚博全程陪同并作详细讲解。

搜索

搜索 导航

导航

Email: art@nju.edu.cn

Email: art@nju.edu.cn 地址:南京市汉口路22号必威betway西汉姆联网站鼓楼校区东大楼

地址:南京市汉口路22号必威betway西汉姆联网站鼓楼校区东大楼 电话:025-83593650

电话:025-83593650

TOP

TOP